Des solutions adaptées pour mieux vivre avec l’arthrose du pouce

La rhizarthrose, forme d’arthrose qui touche l’articulation à la base du pouce (trapézo-métacarpienne), peut avoir un impact profond sur la vie quotidienne : douleurs à l’effort ou au repos, difficulté à effectuer des gestes simples, perte de force…

Face à cette gêne progressive, il est essentiel de savoir qu’il existe aujourd’hui des solutions médicalement validées pour apaiser les douleurs, ralentir l’évolution de la maladie et préserver l’usage de la main.

Pour comprendre comment cette pathologie évolue et pourquoi elle se manifeste, il peut être utile de revenir aux bases expliquées dans la page dédiée à la rhizarthrose. Ici, nous faisons le point sur les différents traitements et soins possibles, des plus conservateurs aux plus spécialisés.

Adapter les traitements à l’évolution de la maladie

Il n’existe pas de protocole unique.

Chaque prise en charge est ajustée à la situation du patient : intensité des douleurs, mobilité du pouce, contraintes professionnelles ou personnelles. Le plus souvent, la stratégie de soin repose d’abord sur des solutions non chirurgicales, telles que le port d’une orthèse, la kinésithérapie, ou encore certains médicaments. En cas d’inefficacité ou d’aggravation, les infiltrations ou la chirurgie peuvent être envisagées.

Ce parcours évolutif permet de construire une réponse adaptée à chaque étape de la maladie, en complément d’une meilleure compréhension de ses mécanismes (Comprendre la rhizarthrose), et de ses conséquences sur le quotidien (Vivre avec une rhizarthrose).

Soulager la douleur sans médicaments

Certaines méthodes naturelles permettent d’agir en douceur sur la douleur et de détendre les tissus autour du pouce :

Ces approches sont souvent complémentaires des soins classiques et peuvent contribuer à un meilleur confort de vie.

Médicaments : des solutions pour apaiser les douleurs

Quand les douleurs deviennent plus fréquentes ou entravent le quotidien, un traitement médicamenteux peut être prescrit.

Il vise à soulager l’inflammation et la douleur, en adaptant le dosage à chaque profil :

Ces traitements doivent être utilisés avec précaution, en tenant compte des éventuelles contre-indications.

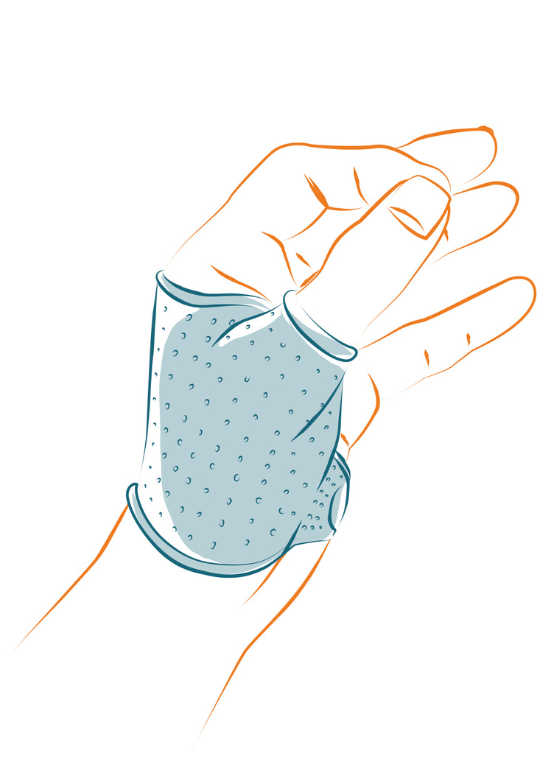

L’orthèse : protéger l’articulation

Le port d’une orthèse de pouce permet de limiter les mouvements douloureux et de stabiliser l’articulation. Elle est utile :

Souple ou rigide, sur-mesure ou standard, elle est souvent intégrée au traitement de fond pour soulager les poussées douloureuses.

Kinésithérapie : maintenir la mobilité

La rééducation est un pilier essentiel pour limiter la raideur, entretenir la fonction du pouce et éviter les mauvaises postures. Elle inclut :

Elle permet de maintenir ou d’améliorer la fonction de la main grâce à :

Cette approche active peut être poursuivie à domicile entre les séances.

Infiltrations : une solution ciblée

Lorsque la douleur devient difficile à gérer malgré les traitements de première intention, le médecin peut proposer une infiltration de corticoïdes dans l’articulation.

Ce geste est réalisé sous contrôle médical, parfois avec guidage échographique ou radiologique.

Les infiltrations apportent un soulagement temporaire, souvent utile pour passer un cap ou différer une chirurgie.

Chirurgie : une réponse en cas d’échec des traitements conservateurs

La chirurgie est envisagée en dernier recours, lorsque la douleur devient invalidante et que les traitements non chirurgicaux n’apportent plus de bénéfice suffisant.

Elle peut prendre différentes formes :

Après l’intervention : convalescence et suivi

La récupération après une chirurgie dépend du type d’intervention pratiquée. Elle repose sur :

Autres approches et gestes du quotidien

Il est possible d’agir au quotidien sans médicament : en modifiant certains gestes, en utilisant des aides techniques, ou en répartissant mieux les efforts.

Certaines personnes explorent également des approches complémentaires (ostéopathie, acupuncture, hypnose, électrothérapie…), en accord avec leur médecin.