Quand la rhizarthrose atteint un stade avancé, la gêne quotidienne peut devenir telle qu’une intervention chirurgicale est envisagée.

Parmi les solutions les plus courantes, deux techniques se distinguent : la trapézectomie et la pose d’une prothèse trapézo-métacarpienne.

Leur objectif est le même : soulager la douleur, restaurer la mobilité et préserver la fonction du pouce. Mais leur principe, leurs suites opératoires et leurs indications diffèrent.

Cette page s’inscrit dans la continuité de la rubrique Traitements et soins, en lien avec la page La rhizarthrose.

La prothèse du pouce : préserver la gestuelle et la force

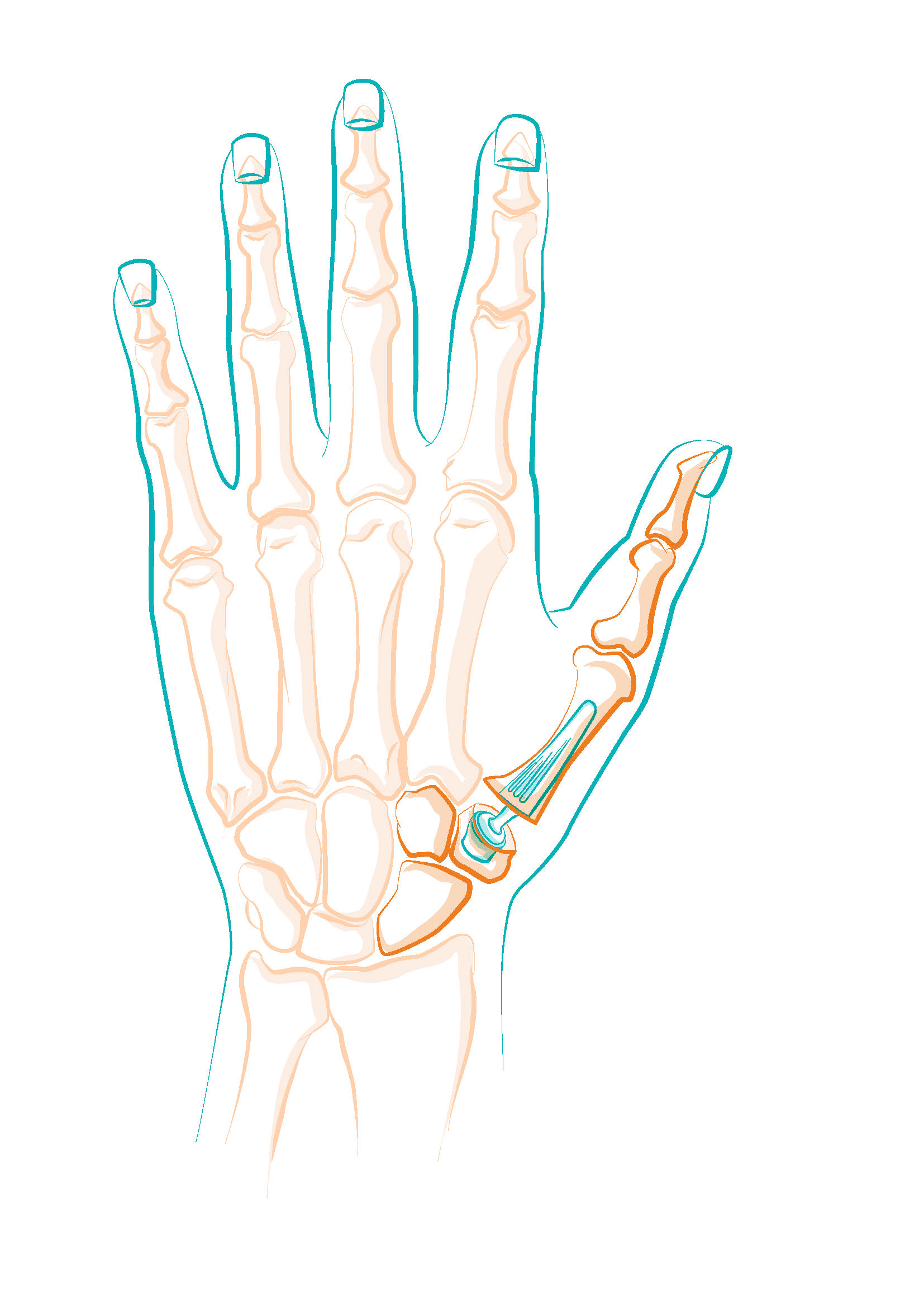

La prothèse trapézo-métacarpienne remplace l’articulation usée entre le trapèze et le premier métacarpien par un implant, visant à restituer des mouvements proches du naturel.

Cette technique s’adresse particulièrement aux patients encore actifs, dont les activités exigent une bonne mobilité et une certaine force de préhension.

Points forts :

À savoir :

Pour plus de détails : Prothèse du pouce : fonctionnement et résultats

La trapézectomie : une solution éprouvée

La trapézectomie consiste à retirer le trapèze, l’os usé responsable des douleurs.

Elle peut être complétée par une interposition tendineuse ou une ligamentoplastie pour stabiliser l’articulation.

C’est une technique chirurgicale bien connue, qui reste largement pratiquée, notamment lorsque la pose d’une prothèse n’est pas envisageable.

Atouts :

Limites possibles :

Cette solution est souvent proposée chez les personnes moins exigeantes fonctionnellement, ou lorsque l’état de l’articulation rend la prothèse inadaptée.

Un choix guidé par le profil de chaque patient

Le choix entre trapézectomie et prothèse ne repose pas sur une règle unique.

Il est déterminé par plusieurs facteurs évalués lors de la consultation chirurgicale :

Lorsqu’une intervention devient nécessaire, la page Chirurgie de la rhizarthrose : quand consulter ? peut vous aider à identifier le bon moment pour faire le point avec un spécialiste.

Deux techniques, un même objectif : retrouver un usage confortable de la main

Trapézectomie ou prothèse : l’essentiel est d’adapter la technique au patient, et non l’inverse. Le chirurgien de la main joue un rôle central dans cette décision, en expliquant :

Dans tous les cas, l’intervention s’inscrit dans un parcours de soin progressif, débuté bien en amont avec des solutions non chirurgicales :

orthèses, infiltrations, kinésithérapie et auto-rééducation, etc.

Pour comprendre le suivi après l’opération :